2019年4月、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下、「働き方改革関連法」といいます)の一部が施行されました。施行スケジュールは下図のとおりです。

【改正法の施行スケジュール】

本記事では、企業に特に影響が大きい働き方改革関連法の改正点を解説するとともに、対応ポイントをご説明します。

目次

1.残業時間・時間外労働・休日労働の上限規制

【残業時間の上限規制】

1-1.改正前の状況

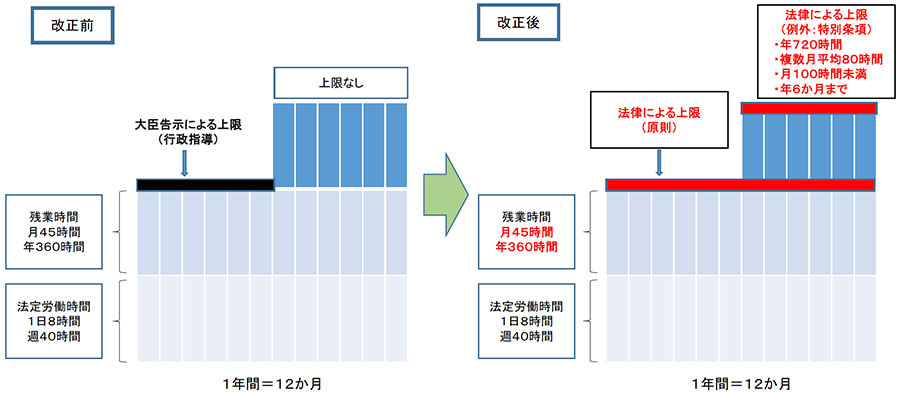

36協定で定める時間外労働・休日労働の上限については、改正前は法律による定めはなく、いわゆる限度基準告示によって規律されていました。

限度基準告示では、月45時間、年360時間といった限度時間が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き協定」を結べば、限度時間を超えて働かせることが許されていました。

そして、この「特別条項付き協定」に定める労働時間に制限はなかったのが改正前の状況です。

1-2.改正内容

今回の改正労基法では、こうした時間外労働・休日労働の上限規制について大幅な改正がなされました。

まず、労働時間を延長して労働させることができる時間について、法律による規律が設けられました(改正労基法36条3項)。

具体的には、「1箇月について45時間及び1年について360時間」が原則の限度時間とされました(同条4項)。

もっとも、改正前と同様に、36協定によって例外を定めることができます。ただし、無制限ではなく、1年に720時間を超えない範囲に限定されました。

また、45時間を超えることができる月数は6箇月以内に限定されています(同条5項)。

さらに、1箇月について時間外労働と休日労働が100時間未満であること(同条6項2号)や、一定期間における時間外労働と休日労働の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと(同条6項3号)といった制限も設けられました。

この規定に違反した場合、罰則が科されます(同法119条)。

なお、これらの規制については、「新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務」は適用除外となるほか(同法36条11項)、工作物の建設の事業、自動車の運転の業務など特定の事業については一定期間適用が猶予されるといった例外規定があります(同法139条ないし142条)。

1-3.対応ポイント

①36協定、就業規則、個別労働契約等の見直し

これまでは臨時的な特別の事情がある場合、「特別条項付き協定」を締結することで上限なく時間外労働・休日労働をさせることが可能になっていました。

しかし、改正により上限が設けられたため、上限規制を超える36協定等は違法となります。

そこで、企業においては、36協定、就業規則、個別労働契約等を見直す必要があります。

②労働時間管理体制の整備

罰則付きの上記規制が設けられたことにより、厳格に労働時間管理を行う必要があります。

具体的には、

ⅰ1箇月の時間外労働・休日労働が100時間未満に収まっているか

ⅱ2~6箇月の月平均の時間外労働と休日労働が80時間以内か

ⅲ1箇月について45時間を超えることができる月数を超過していないか

等を日常的に確認できる仕組みを構築する必要があるでしょう。

なお、こうした労働時間管理については、これまでの労務管理ソフトでは対応できない可能性があるため注意が必要です。

また、中小企業においては、法規制のギリギリではなく、より単純な仕組み(月45時間を超える月を6箇月以内とし、45時間を超える月も80時間を上限とする等)を設けることが必要な場合もあるでしょう。

2.月60時間を超える割増賃金率引上げ

【中小企業の月60時間を超える割増賃金率引き上げ】

2-1.改正内容

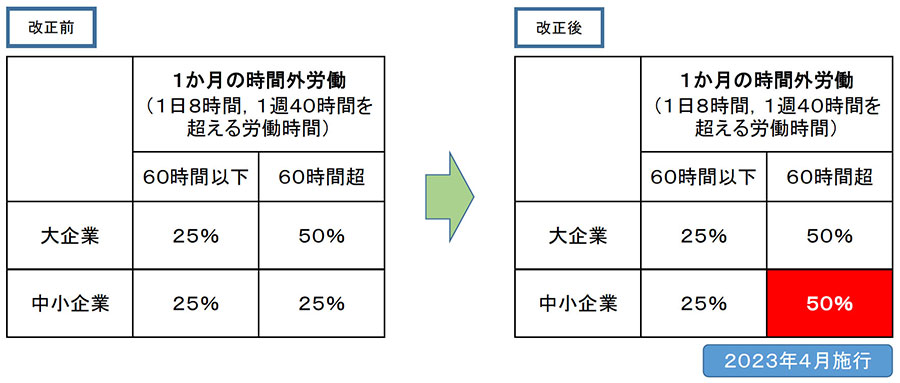

超える時間外労働について割増率が「5割以上」とされましたが、中小事業主にはその適用が猶予されていました。

しかし、今回の改正により、2023年4月から中小事業主も同じ規制を受けることになります。具体的には割増率が、2割5分から5割に変わることになります。

2-2.対応ポイント

上記改正は、60時間を超えた部分の割増率がこれまでの2倍となるものであり、実務に大きな影響があります。

企業としては、限度時間規制も考慮の上、できる限り残業時間を減らす努力が必要でしょう。

なお、残業代請求がなされた場合、その額が数百万円となることも少なくありません。

上記改正により、従前は数百万円であった支払いが大幅に増える可能性があるため、この意味でも対応が必要であると考えます。

3.年次有給休暇を取得させる義務の創設

【年次有給休暇の義務取得】

3-1.改正内容

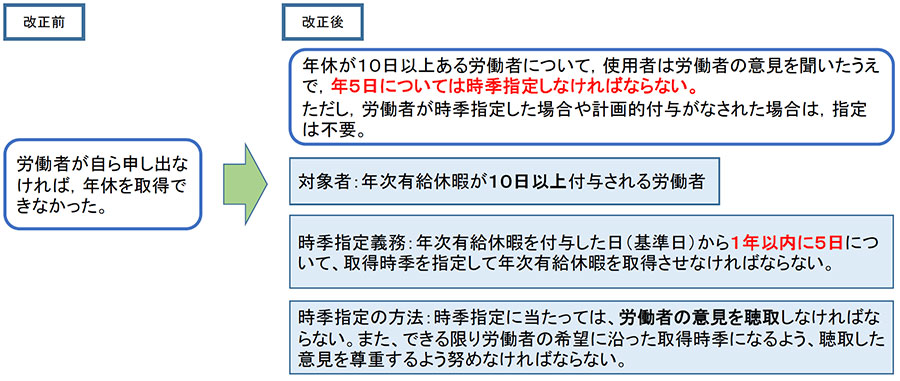

今回の改正では、年次有給休暇(以下、「年休」といいます)に関しても改正がなされました。

改正労基法は、年休の日数が10日以上の労働者に対しては、その年休のうち5日については、原則として基準日から1年以内に労働者ごとに時季を定めて与えなければならないとしました(改正労基法39条7項)。

本規定の違反には罰則が科されます(改正労基法120条)。

ただし、労働者から時季を指定されて年休を与えた場合やいわゆる計画的付与によって年休が与えられた場合、その日数分については時季を定めて年休を与える必要はありません(同法39条8項)。

また、前記規定に基づき、使用者が年休の時季を指定する場合、あらかじめ、前記規定により年休を与えることを労働者に明らかにした上で、その時季について労働者の意見を聴かなければならず、その意見を使用者は尊重するよう努めなければならないとされていることにも注意が必要です(改正労基法施行規則24条の6)。

さらに、使用者は、年休の管理簿を作成し、年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないとされています(同規則24条の7)。

3-2.対応ポイント

企業の対応方法の一つは、改正労基法39条7項のとおりに時季を指定して5日の年休を与えることが考えられます。

この場合には、労働者の意見を聴くことが義務付けられているため、年度の早い段階で、労働者に年休希望日を確認する文書の提出を求めるなどしたうえ、他の労働者の希望や事業の都合を考慮して具体的な日を指定することになるでしょう。

もう一つは、年休の計画的付与の利用です(労基法39条6項)。

計画的付与の場合、労使協定による付与が可能であり、個別の意見聴取は不要になるというメリットがあります。

ただし、労働者が自由に年休を取得できているような企業では、計画的付与の実施により自由に年休を取得できる範囲が狭まる可能性があるため、慎重な対応が必要でしょう。

4.勤務間インターバル制度

4-1.改正内容

勤務間インターバル制度とは、ある勤務日の勤務終了時間から翌日の勤務開始時間までの間に一定時間以上の時間を確保することで、労働者のプライベートな時間や睡眠時間等の休息時間を確保しようとする制度のことです。

今回の改正では、事業主は健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定その他の必要な措置を講ずるように努めなければならないと定められました(改正労働時間等の設定の改善に関する特別措置法2条1項)。

4-2.対応ポイント

勤務間インターバル制度は現時点では努力義務にすぎません。そのため、至急の対応は必要ないといえるでしょう。

もっとも、各労働者にどの程度の勤務間インターバルがあるのかを把握しておくことは、生産性向上等の観点からも有用と思われます。

なお、将来的には上記制度が義務化される可能性もあると思われます。

5.同一労働同一賃金(雇用形態に関わらない公正な待遇の確保)

5-1.改正内容

マスコミ等で大きく取り上げられているとおり、今回の改正では、正規労働者と非正規労働者の格差是正が図られました。主な改正内容は次のとおりです。

①均衡待遇の原則

まず、正規労働者と非正規労働者との間に不合理な待遇差を設けることが禁じられました。

具体的には、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、ⅰ業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、ⅱそれらの職務の内容・配置の変更の範囲、ⅲその他の事情などを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされました(厳密には、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条をご参照ください)。

ここで注意していただきたいことは、正規労働者と非正規労働者との間の一切の待遇差が許されない訳ではないということです。

この意味では、マスコミにおいて使われる「同一労働同一賃金」との用語はやや誤解を招く表現といえるでしょう。

ただし、待遇差については、後述のとおり「不合理ではない」と説明できるようにしておく必要はあります。

②均等待遇の原則

次に、ⅰ業務内容や責任の程度が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、ⅱ将来的にも、業務内容や責任の程度、配置が通常の労働者と同一の範囲で変更されることが見込まれる場合、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないとされました(厳密には、同法9条をご参照ください)。

こちらは、全く同じ業務内容や責任の程度である場合の差別的取扱いを禁ずるものであり、いわゆる「同一労働同一賃金」との用語に近い意味合いです。

もっとも、この場合も「差別的取扱い」が禁じられるのであり、一切の待遇差が許されないという訳ではありません。

③説明義務の強化・拡充

パート・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、均衡・均等待遇の確保、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、正社員転換等の事項について、実施している措置の内容を説明しなければなりません(同法14条1項)。

また、パート・有期雇用労働者から申出があった場合、正規労働者との待遇差の内容やその理由、待遇決定にあたって考慮した事項を説明しなければなりません(同法14条2項)。

そして、このような申出を行った労働者に対して、解雇その他の不利益な取扱いを行うことも明文で禁じられました(同法14条3項)。

④紛争解決手段の追加

不合理な待遇差であるか否かの紛争については、これまでは裁判による解決が中心でした。

しかし、裁判は労働者・使用者ともに負担が大きいため、今回の改正では、均衡待遇紛争についても、行政ADRとしての調停が利用できることになりました(同法22条、24条)。

かかる制度は、労働者側の紛争解決手段を増やすものであり、労働組合等により積極的に利用される可能性があるとの指摘がなされています。

5-2.対応ポイント

上記改正に対しては、次のように対応することが考えられます。

①現状の把握 はじめに、各企業において、労働者がどのような雇用形態で働いているか(正社員、パート、有期雇用社員、派遣など)、具体的な職務内容や配置の変更の有無等はどのようになっているか、それぞれの労働者に適用される就業規則や給与規程等は何かを確認します。

また、正規労働者と非正規労働者とで相違のある賃金項目や手当等が存在すれば、それらをピックアップします。

②不合理な待遇差又は差別的取扱いに該当するかの判断 続いて、ピックアップされた賃金項目や手当等について、その趣旨・性質等がどのようなものかを検討し、具体的な職務内容や配置の変更の有無等から、「不合理な待遇差又は差別的な取扱い」に該当しないといえるかを判断します。

この点については、改正前の労働契約法20条に関する裁判例が参考になるため、以下に主要な裁判例をごく簡単にご紹介します。

(最判H30.6.1:長澤運輸事件)

有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、「その他の事情」として考慮される。無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で、定年退職後に再雇用された有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違は、不合理と認められるものに当たらない。

(大阪高判H31.2.15)

有期雇用である契約職員の80%も賞与を受給していることなどからすると、アルバイト職員に賞与を全く支給しないことは「合理的な理由を見出すことが困難であり、不合理というしかない」。

そのうえで、賞与には使用者の経営判断を尊重すべき面があることも否定しがたいこと、また実際の職務も能力にも相当の相違があったことなどから、アルバイト職員が受給すべき賞与の額は60%を下回る場合に不合理な相違に至るものというべきである。

(最判H30.6.1:ハマキョウレックス事件)

①住宅手当・・・区別○

②皆勤手当・・・区別×

③無事故手当・・区別×

④作業手当・・・区別×

⑤給食手当・・・区別×

⑥通勤手当・・・区別×

(東京高判H31.2.20)

契約社員が10 年前後の長期間にわたって勤続していること、契約社員の中には職務限定社員に名称変更されて退職金制度も適用されている者がいることなどから、「少なくとも長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金(退職金の複合的な性格を考慮しても、正社員と同一の基準に基づいて算定した額の少なくとも4分の1はこれに相当すると認められる。)すら一切支給しないことについては不合理といわざるを得ない。」と判示し、約 50 万円程度の退職金相当額を損害額として認定。

前記の裁判例は、あくまでそれぞれの会社における賞与や退職金の趣旨・性質等を考慮したものであり、会社ごとに異なる判断がなされる可能性があります。

そこで、各企業としては、それぞれ自社の基本給や賞与、手当等の趣旨・性質等を見直しておくことが重要でしょう。

長澤運輸事件では、会社側が概ね勝訴していますが、会社は弁護士や社労士といった専門家とともに綿密に賃金体系を構築していたことが窺われ、その努力を裁判所も評価しているものと読み取れます。

5-3.改善等

判断した結果、不合理・差別的取扱いといえない場合、現状を維持することになります。

もっとも、場合によっては就業規則や給与規程等を改定し、それぞれの賃金項目や手当等の趣旨・性質等を明確化しておくべきでしょう。

他方、不合理・差別的取扱いと思われる場合、原則としては就業規則等を改定し同等の支給を行うことになります。

もっとも、大規模な固定費増加を伴うなど経営自体が危うくなりかねないような場合には、単純に非正規労働者へ正規労働者と同じ額を支給することは難しいでしょう。

そのような例外的な場合には、段階を踏んで不合理を是正するといった対応も検討すべきと考えます。

上記改正について、ご不明な点やご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。

6.働き方改革に関するご対応の弁護士費用

初回ご相談は無料です。その他弁護士費用についてはこちらをご覧ください。

7.ご相談の流れ

千瑞穂法律事務所に企業法務にまつわるご相談や各種お困りごと、顧問契約に関するご相談をいただく場合の方法をご説明します。

【1】 お電話の場合 「082-962-0286」までお電話ください。(受付時間:平日9:00〜17:00) 担当者が弁護士との予定を調整のうえ、ご相談日の予約をおとりします。

【2】 メールの場合 「お問い合わせフォーム」に必要事項をご入力のうえ、送信してください。(受付時間:年中無休) 送信いただいた後に担当者からご連絡し、ご相談日の予約をおとりします。

※ 夜間や土日のご相談をご希望のお客様については、できるかぎり調整しますのでお申し出ください。

見積書をご確認いただき、ご了解いただいた場合には、委任状や委任契約書の取り交わしを行うことになります。

この場合、当該案件について電話やメールによるご相談が可能です。

進捗についても、適時ご報告いたします(訴訟対応の場合、期日経過報告書をお送りするなどのご報告をいたします)。

ご不明な点やご心配事がありましたら、お気軽にご相談ください。