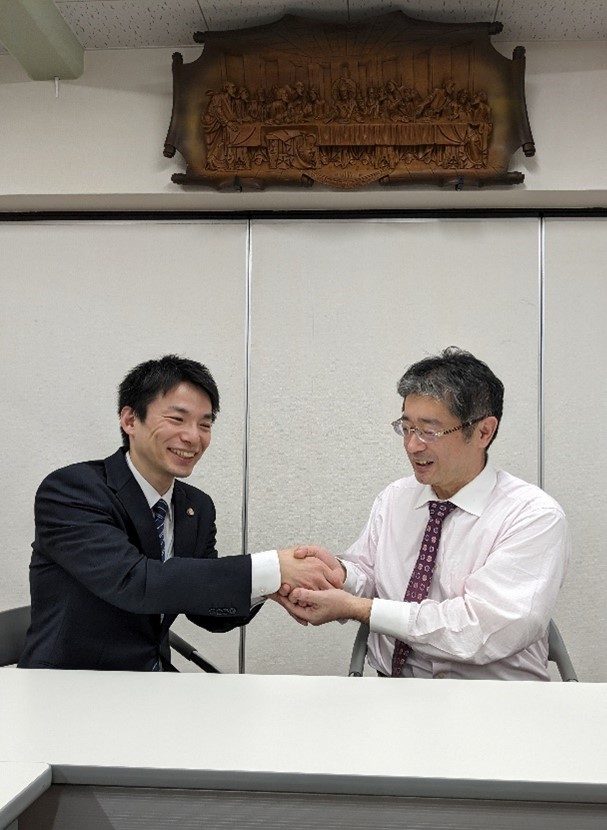

医療法人エム・エム会様にインタビューさせていただきました。

1.事業内容について

貴法人の事業内容についてお聞かせください。

医療法人エム・エム会としてマッターホルンリハビリテーション病院、佐藤病院を経営しています。

事業内容は、医療と介護の分野に経営資源を投入しており、病院、検診、グループホーム、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリを展開しています。

マッターホルンという名称は珍しいと思いますが、そのお名前にされた理由を教えてください。

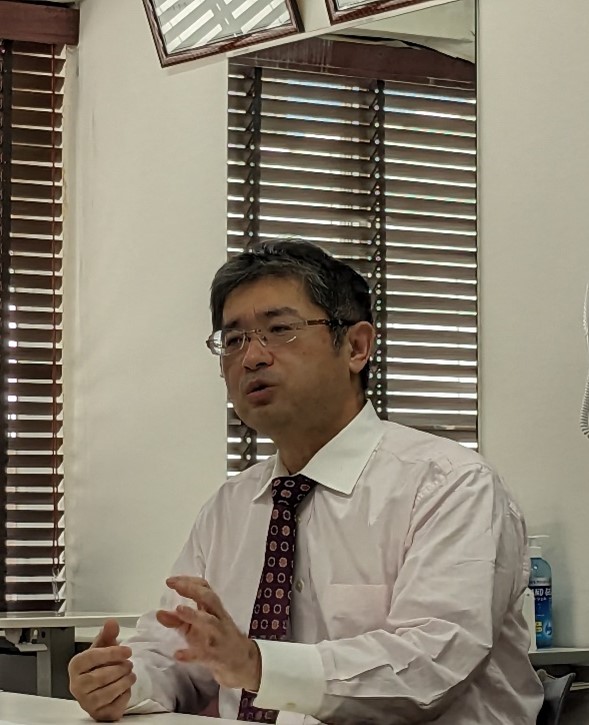

白川 泰山 理事長:

先代である私の父がつけた名前です。理由を正確に聞いたことはないのですが、叔母と母から、山が好きだったからではないかと聞いています。

白川千寿子 様:

以前、亡くなった先代に「どうしてマッターホルンとつけたんですか?」と聞いたときには、「つぶれたら喫茶店にしようかと思って」といった話をされていました(笑)

「マッターホルン」というのは、あまりない名称でしたから、「松茸ホルモン」とか「マツダホーム」なんて言われたりした時代もありましたね(笑)

2. 理事長のご経歴

白川 泰山 理事長のこれまでの経歴を教えて下さい。

当初は祖父が膵臓がんで亡くなったこともあり、消化器内科を専門にしようと思っていたのですが、父が反対したこともあって、父と同じ整形外科となりました。

1992年に広島大学の整形外科に入局し、その後広島大学病院、市立八幡浜総合病院、中国労災病院、信原病院、広島県立安芸津病院勤務を経て2000年に当院に入職しました。

理事長の代になって、リハビリテーション専門の病院にされていると思いますが、何かきっかけはあったのでしょうか。

私は、整形外科として肩関節等を専門にしていたのですが、勤務していた病院の内科の先生から「リハビリ処方箋とか、セラピストへの指示の出し方は分かりますか?」と尋ねられ、「知っています。」と答えたところ、「それでは脳卒中の患者さんのリハビリをお願いしたいです。」といったような流れで、リハビリの仕事を行うことが多くありました。

そして、気が付くと整形外科の仕事とリハビリの仕事が半々になっていた感じです。

2000年に呉に戻ってきたときに、呉市だと整形外科に関する手術は労災共済病院など大きな病院が行っていました。他方、リハビリを専門とする民間病院はなかったため、これまでの経験を活かしてリハビリに多く関わらせていただくようになった次第です。

リハビリテーション専門の病院は、呉市では先駆けだったのでしょうね。

そうだと思います。

名前に「リハビリテーション」とついている病院も珍しかったのではないでしょうか。

そうですね、リハビリテーションを病院のアイデンティティにしたいと思ったので、病院名に「リハビリテーション」を入れました。

マッターホルン病院よりも、リハビリテーション病院と言ったほうが、皆さん認識してくださっています。

私が中国労災病院で勤務していたときは、脊髄を損傷された患者の方が多くおられ、どのような治療やリハビリを行えば、再び歩くことができるようになるかということに注力していました。

1995年頃に東北大学で筋肉に電極をつけるといった方法で歩くことができないかといった研究をやっており、私もこのような研究に未来があるのではないかと考え、患者の方の治療やリハビリに取り組みました。

色々とあってこの研究はうまくいかなかったのですが、次にロボットを活用することができないかと考え、広島大学の工学部の知り合いに「ロボットを治療に使ってみたいのだけどいくら掛かる?」と聞いたら、3億と言われ断念せざるを得ませんでした。

しかし、ロボット工学は治療やリハビリに有効であろうと考え、その後もロボットに関する様々な研究会に参加してきました。

日本には歩行分析研究所というものがあります。その研究会は、1960年代頃から日本が世界に先駆けて行っているもので、東京大学や慶応大学が伊豆で研究会を開催するときに参加させてもらいました。

当初は、研究にあたって、足の裏に墨を塗って半紙の上をペタペタ歩かせて定規で図って歩隔30cm・・・ということをやっていました。こうした地道な研究がみなさんも知っておられるであろうアシモなどを生み出すことにつながったのです。

なぜアシモを製作できるようになったかというと、アクチュエーターを小型化できたからです。その後、アクチュエーターがもっと進化して、「Hybrid Assistive Limb(HAL:ハル)」という名前のロボットス-ツ(歩行中の股関節および膝関節の動きをアシストするもの)が開発されました。

私は、HALが売り出されたら真っ先に使いたいと考え、市販されるようになってすぐに当院に導入しました。中四国での導入は当院が初めてだったようです。

このような最先端のリハビリ等を生み出す活動により、当院では職員が一丸となって患者の方のリハビリに取り組める環境になってきていると感じています。直接的に患者の方の声をお聞きすることも多く、とてもやりがいを感じる分野ですし、その重要性も感じています。

歴史が長いですね。

ロボット等の導入に関しても風当たりが強いと感じることもありました。ただ、どのようにすれば患者の方によりよい治療を提供できるのか、よりリハビリに効果的なものはないかといった観点から、最先端の取り組みを行ってきたつもりです。

今後も患者の方のために、積極的に新しい知見を取り入れていきたいと考えています。

3.医療法人エム・エム会で力を入れておられる事業

話題は変わりますが、これまでお聞きしたこと以外で力を入れておられることがあれば教えてください。

事業としては介護訪問事業に力を入れています。施設・病院に来られない方へもリハビリを提供できるようにしたいと考えております。

また、病気を未然に防ぐという観点から、健康増進、疾病予防のための検診事業にも力を入れていこうと考えています。

新しい事業を進める際、理事長が中心になって進められるのですか。

ありがたいことに当法人には優秀なスタッフが多くおりますので、それぞれの事業に責任者を設けて、その責任者と話をしつつ新規事業を進めています。

お仕事の中で特に印象に残っていることや、やりがいを感じておられることはどのようなことでしょうか。

何か特別に一番印象に残っているといったことはありません。日々の診療等で、患者の方に喜んでいただけることがモチベーションです。

治療などの結果、喜んでいただけると嬉しくなります。特に歩行が困難な患者の方が歩行できるようになるとものすごく嬉しいです。

今後のビジョンをお聞かせください。

呉に戻ってきたときからの思いですが、研究所を立ち上げたいです。

バイオメカニズムとか、スポーツ健康とか、スポーツ医科学とか、皆さん興味があるんじゃないでしょうか。例えば、藤川球児の魔球って何だろうとか、大谷翔平の打球や投球は普通と何が違うんだろうとか。

また、プロ野球のピッチャーが手術し、フィールドに復帰したときの弾の威力がどう変わっているかと考えた際に、ボールの回転数などで数値化するといったことには皆さん興味があるかと思います。

実際にピッチャーで球速を上げるにはどうしたらいいかというと、身長が高ければ高いほどいいということが30年以上前からの研究で言われています。背が高ければ高いほど早い球を投げることができると考えられています。また、人間では時速177kmが限界でそれ以上は肘の靭帯が切れると言われています。ホームランを打つためには体重を増やせば飛距離が伸びます。おもしろいでしょう。

100メートルで10秒きるにはどうしたらいいのかといった、すでに大学等で研究をされているものもありますが、バイオメカニズムの世界は研究が進むと実用性もありますし、面白いことも多いので、こういったことを研究できる施設を立ち上げていきたいと考えています。

民間病院で研究所を備えておられるところは、あまりお聞きしたことがありません。

そうですね、ほとんどないと思います。先ほどのロボットの話ではないですが、いつか、研究のために3億必要だと言われたら、3億出せるだけの余力を持ちたいですね(笑)

4.千瑞穂法律事務所との関わり

貴法人と当事務所との関わりについてお話いただけないでしょうか。

400人ほどのスタッフを抱えるようになり、労務管理が大事だと考えていました。社会保険労務士の先生とも契約していますが、こういうご時世なので労務管理体制を充実させておきたいということで社会保険労務士の先生に「人事労務に強い弁護士を紹介してもらいたい」という話をしたら、加藤弁護士を紹介頂きました。良い弁護士をご紹介いただき大変感謝しております。

理事長として「こうしたらいいんじゃないか」と思ったことが法律的にはアウトだったりしますので、それを指摘してもらいたいと考えています。また、どうしても感覚のズレが生じることもありますので、現在の法律にあった経営者像を教えてもらえるという意味でも助かっています。

貴法人ほどの人数規模になると事務局に相談事項や検討事項がたくさん集まっていると思いますが、どの問題を誰に相談するかといった仕分けはどのようにしておられるのでしょうか。

単純な質問の場合や紛争性がなさそうな問題であれば、過去の事例を踏まえて自分で回答を行ったり、社会保険労務士の先生にご相談して対処しています。トラブルになりそうな場合は、弁護士へ相談するようにしています。

また、これまで想定していなかったような相談も増えてきています。職員と雑談をしているときに軽く尋ねられたことで疑問に思うこともあります。そのような場合は、雑談中のものであっても、この先トラブルにつながる可能性があれば弁護士に相談するようにしています。

理事長や管理職の方に対する質問は、雑談の中であっても、大きな意味があることがあると思います。その段階で当事務所にご相談いただけるのは、早期対応という点から、当事務所としても大変ありがたいです。

本日は貴重なお時間をありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。

医療法人エム・エム会様、インタビューにご協力いただきましてありがとうございました。