労働災害(労災)が発生した場合、その発生直後から慎重な対応が必要です。

というのも、会社は法令によって労災に関する報告等を義務付けられておりそれらを怠ると刑事罰が科されるほか、事案によっては、被災した労働者から訴えられ、多額の損害賠償請求をされることがあるからです。

そこで、本記事では、労働災害(労災)が発生してしまった場合や労災に基づく損害賠償請求を受けた場合に、会社側が知っておくべきことをご説明します。

目次

1.労災申請に関して必要な会社側の対応

(1)労災申請前の対応

会社(事業者)は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。

これを怠った場合がいわゆる「労災隠し」と呼ばれるもので、労働基準監督官の報告命令に反して報告をしなかった場合には、罰金刑が科されます(労働安全衛生法第120条第5号、第100条)。

したがって、労災が発生した場合には、速やかに労働基準監督署長に労働者死傷病報告等を行う必要があります。

次に、労災申請(労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求)は、被災した労働者本人又はその遺族等が行う必要があり(労働者災害補償保険法第12条の8第2項)、基本的には会社が対応する必要はありません。

ただし、被災労働者等が、「事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない」とされていることには注意が必要です(労働者災害補償保険法施行規則第23条第1項)。

また、「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」とされているところ(労働者災害補償保険法施行規則第23条第2項)、保険給付の種類にもよりますが、具体的には以下のような書面の赤字部分に記載等することによって証明することになります。

もっとも、この証明には注意が必要です。なぜなら、⑲「災害の原因及び発生状況」は被災労働者等が記入するところ、会社としての認識と異なるにもかかわらず、この部分まで証明してしまった場合、後の裁判等で会社側に不利に作用するおそれがあるからです。

そこで、例えば、労働者は業務が原因となって精神疾患を発症したと主張しているが、会社としては異論があるような場合、事業主証明欄に記名しないといった対応も考えられます(大阪地方裁判所平成24年 2月15日判決参照)。

もっとも、当事務所では、行政機関に対して可能な限りの協力を行うためにも、異論のない範囲で証明するといった対応をお勧めしています(例えば赤字部分⦅事業主証明欄⦆の⑲を削除し、別紙として会社としての見解を書面で提出するといった対応を行っています)。

(2)労災申請後の対応

労働者等によって労災申請がなされた後は、通常、労働基準監督署が会社に対して業務起因性を判断するための各種書面等の提出を求めてきます。

事案にもよりますが、就業規則や労働条件通知書等の労務関係資料や勤務時間に関するタイムカード、パソコンのログ、ハラスメント調査に関する資料など、大量の書面等を設定された期限までに提出する必要があります(労働基準法第101条第1項)。なお、従わなかった場合、罰則もあるため注意が必要です(労働基準法第120条第4号)。

なお、状況次第ではありますが、必ずしも提出を求められた資料をすべて提出する必要がある訳ではありません。当事務所の対応した事案(ハラスメントによって精神疾患に罹患したと主張された事案)でも、関係社員の事情聴取書はすべて提出しましたが、ハラスメントに該当するか否かの評価を記載した書面は提出しなかったことがあります。

法令上どのような書面を提出する義務があるのかは個別の検討が必要ですので、対応に悩まれた場合は労災に強い弁護士にご相談ください。

2.被災した労働者から労災に基づく損害賠償請求がなされた場合に会社側が注意すべきこと

(1)労災保険給付と民法上の損害賠償義務の関係

労災事件に関するご相談をお受けした際、「労災保険給付が行われるから、会社が労働者に賠償金などを支払うことはない」と考えておられた経営者の方とお会いしたことがあります。

しかし、被災した労働者やその遺族は、労災保険給付の請求とは別に、使用者である会社に対し、上司の過失や安全配慮義務違反があることを理由に損害賠償請求を行うことができます(民法第709条、第715条、労働契約法第5条)。

この点、労災保険給付が行われた場合、使用者(会社)は、その支払いがあった限度で民法上の損害賠償責任を免れることができるのですが(労働基準法84条類推適用)、労災の休業補償は給付日額の60%にとどまるほか(労働者災害補償保険法14条)、精神的な苦痛についての慰謝料の給付はなされないなど、労災保険給付では対応できない部分があります。

このように、労災事件について会社は、労災保険給付とは別に損害賠償請求を受けるリスクがあるということには十分注意しておく必要があります。

(2)安全配慮義務の内容等

労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めており、これがいわゆる安全配慮義務と呼ばれるものです。

このような安全配慮義務については、労働者の側で具体的に内容を特定し、その義務違反に該当する事実を主張・立証する必要があるとされています(最高裁判所昭和56年2月16日判決)。

そして、労働者側から安全配慮義務違反の主張・立証がなされた場合、会社(使用者)側としては、労働者の職種や地位、労務内容、経験、職場の規模・環境、労働提供を行っていた場所などを踏まえ、会社側として考える安全配慮義務の具体的な内容を具体的に反論していく必要があります。

また、個別具体的な状況次第ではありますが、例えば超過勤務が続いた結果精神疾患に罹患したといった主張がなされる事案では、超過勤務対策としてどのような措置が取られていたのか、人員の補充などが検討されていたのか、産業医等による面談は行われていたのかなどを確認していくことになります。

そのほか、会社としては、労災事案に対する大前提の対応として、いつ、どこで、どのような事故が起きたのか、その事故の原因と思われることは何か、予防できる可能性はあったのか、事故前後の状況はどのようなものであったか、労働者の行動や第三者の行動に問題はなかった等を詳細に確認し、書面に整理しておくことをお勧めします。

(3)相当因果関係の存否の確認

また、労働者側が、安全配慮義務違反の結果、負傷や死亡、疾病に罹患したと主張しているような場合、会社側としては主張されている損害が安全配慮義務違反と相当因果関係のあるものといえるかを検討する必要があります。

例えば、死因が不明な事案では、死亡前の状況等から考えられる死因について医師等に意見書の作成を依頼することが望ましい場合もあります。

また、業務上の理由により精神疾患に罹患したと主張されている事案では、入社前から精神疾患に罹患していたことや家庭内でトラブルを抱えていたこと、借金の返済に悩んでいたことなどを立証することができれば、相当因果関係を否定する方向に働くため、許される範囲内で、幅広く調査を行うことになるでしょう。

(4)損害の減額要素の確認

ア 過失相殺

労働災害(労災)が発生したことについて会社(使用者)が損害賠償責任を負う場合でも、労働者側にも過失がある場合、損害の公平な分担として過失相殺が行われます(民法418条、722条2項)。

例えば、工場内に設置されている機械によって労働者が負傷した場合でも、「危険手を入れるな!」などと記載されている部分に手を入れて負傷したような場合、労働者側に過失があると判断され、損害賠償額が一定割合減額されることがあります。

そこで、会社側としては上記のように労働者側の過失と評価される事実はないか、その証拠となるものがないかを調査しておく必要があるといえます。

イ 素因減額

最高裁判所は、交通事故の損害賠償請求事件において、被害者の心因的要因や既往症が損害の発生等に寄与している場合、民法722条2項を類推適用して、そのことを考慮して損害額を減額することができるとしており、そのことは労災事件でも同様と考えられます(最高裁判所昭和63年4月21日判決、最高裁判所平成20年3月27日判決参照)。

そこで、業務を原因とする脳梗塞や心筋梗塞等の発症が争われている事案では、会社(使用者)側として把握できている生活習慣上の問題点、例えば喫煙や飲酒等を素因減額・過失相殺の事情として主張していくべきでしょう。

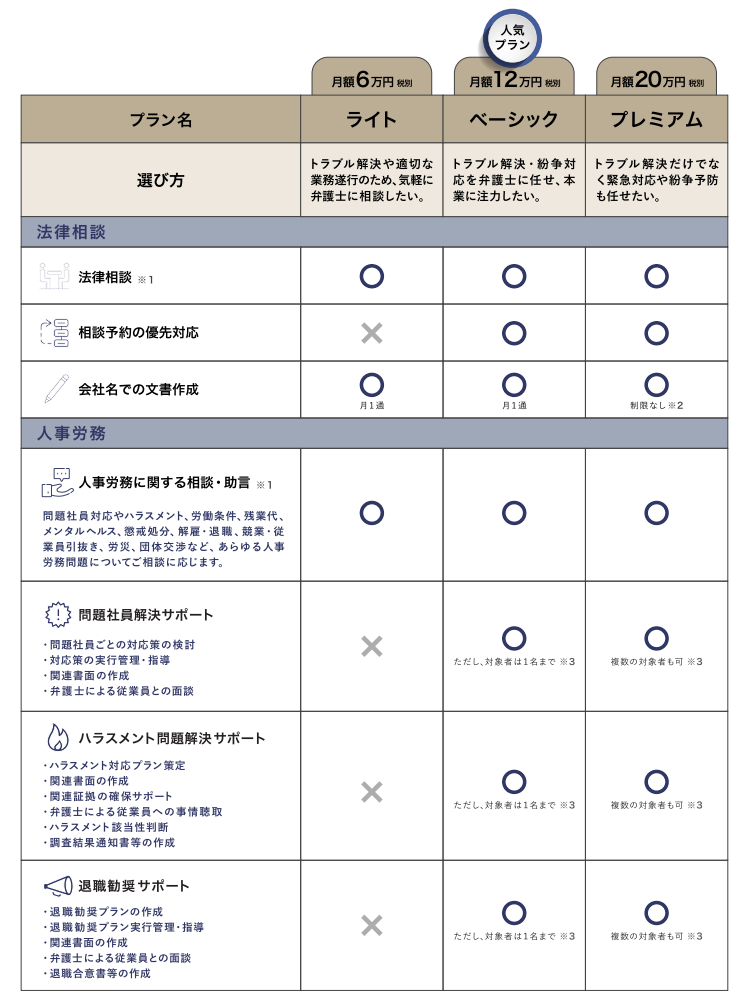

3.千瑞穂法律事務所ができること

千瑞穂法律事務所では、使用者側の人事労務(労働)問題を多数扱っており、労災にまつわる相談・解決実績も豊富です。

具体的には、工場内の大型機械を誤作動させた結果発生してしまった死亡事故や建設現場で重機が倒れ労働者の方が重傷を負われた事案のほか、フォークリフトを運転していた際に別の社員の足を巻き込んでしまった事故、運転中に交通事故に遭って大怪我をされた事案、パワハラを原因として精神疾患に罹患したと主張された事案などを多数取り扱ってきました。特に昨今は精神疾患にまつわる事件が増加しています。

千瑞穂事務所は、民事事件や刑事事件としての裁判対応はもちろん、訴訟に至る前の交渉を積極的におこなっており、裁判に至る前に円満に解決できたケースも複数あります。

予期せぬ労災事故が発生し対応に悩まれている場合や労災を原因とする損害賠償請求を受けてお悩みの会社は、労働災害(労災)に強い当事務所にお気軽にご相談ください。

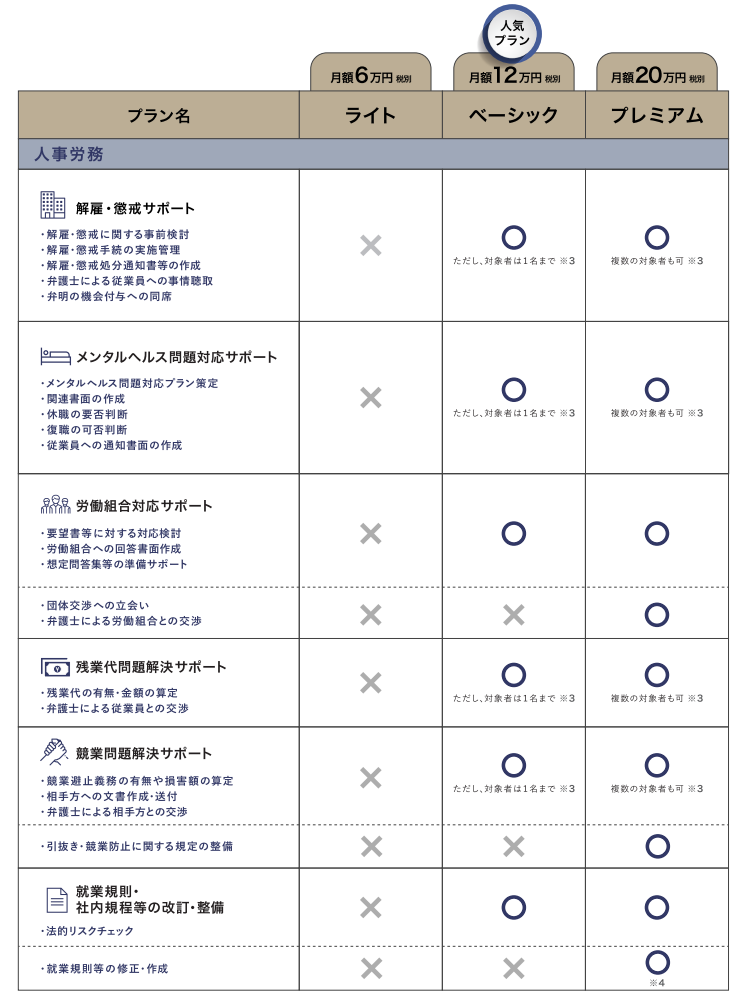

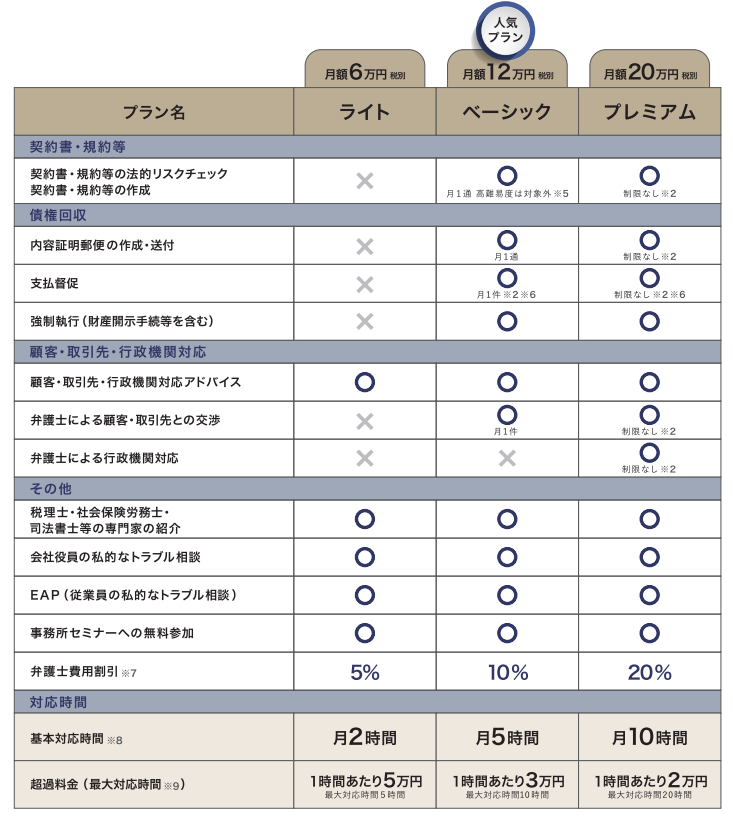

※1:当事務所での面談、オンラインによる面談、メール、電話による相談を行います。

※2:各プランには月々の基本対応時間や最大対応時間が設定されており、各プランに記載された項目の業務であっても、基本対応時間を超過する場合は超過費用が必要となるほか、最大対応時間を超過した対応はいたしかねます。なお、超過料金が発生する場合、事前に想定される超過料金をお伝えし、了解が得られた場合のみ業務を行います。

※3:従業員との面談・事情聴取等のために弁護士が出張を行う場合、日当(弁護士一人当たり1回5.5万円)及び移動交通費が必要となります。

※4:必要に応じて社会保険労務士等の専門家と協業させていただきます。協業が必要となる場合、当該専門家への費用が別途必要となります。

※5:高難易度とは、民法に定められた典型契約以外のもの又はA4で5頁以上の契約書等をいいます。

※6:訴訟に移行した場合は別途費用が必要となります。

※7:各プランに記載された項目以外の業務(訴訟提起等)を受任する場合、各プランに応じた割引を行います。会社役員及び従業員の私的なトラブル対応にも適用します。

※8:基本対応時間を超えた対応を希望される場合、超過料金が必要となります。※2にも記載していますが、超過料金が発生する場合、事前に想定される超過料金をお伝えし、了解が得られた場合のみ業務を行います。

※9:最大対応時間とは、1月間に対応できる上限時間です(基本対応時間を含んで算定します)。